去年1月,马化腾在年度员工大会上批评腾讯游戏躺在功劳簿上不思进取,今年功劳簿焕发二春,一年拿下双位数增长,收获“非常争气”的五星好评[1];点点互动靠着小程序游戏弯道超车米哈游,跻身国内前三。

东山再起的是少数,增长无策的是多数。根据不完全统计,2024年,已经发布财报的多家游戏公司里,预盈的公司只占三分之一。完美世界这样的大户,也迎来上市后首次亏损。

乱流之下,“多端互通”变成为数不多的锚点。

长期以来,移动端(手机)与桌面端(PC/游戏机)是泾渭分明的两个市场,对应着迥异的需求偏好与产品逻辑。

2020年9月,《原神》登陆多个不同平台,在性能各异的终端间维持了相对一致的游戏体验,终端间清晰的分界线开始模糊。

2021年,《原神》挤进PS4游戏畅销榜单,此后连续四年锁定前十,与《使命召唤》、《堡垒之夜》等现象级作品难分伯仲,让“多端互通”成为行业最大共识。

去年年中,网易因游戏《射雕英雄传》的惨淡丢掉了Q2和Q3的盈利增长。但年底,依靠跨端游戏《燕云十六声》和《漫威争锋》的增长,让网易以1.7%的利润增率惊险过关。

但眼下凛冬未远,这架引擎的余温能把游戏行业带出泥沼吗?

“跨端”是一个技术问题,但也是一个算账问题。

作为第一个吃螃蟹的开发商,米哈游立项《原神》时面对着两个大背景:

一是移动互联网的流量日趋集中,游戏渠道商的话语权依然强大,加之手机游戏用户规模增长放缓,不可避免的造成获客成本持续提高。

二是从研发投入与内容规格看,《原神》并不是一个手机游戏,更像是一个PC游戏,从而拉高了开发成本。

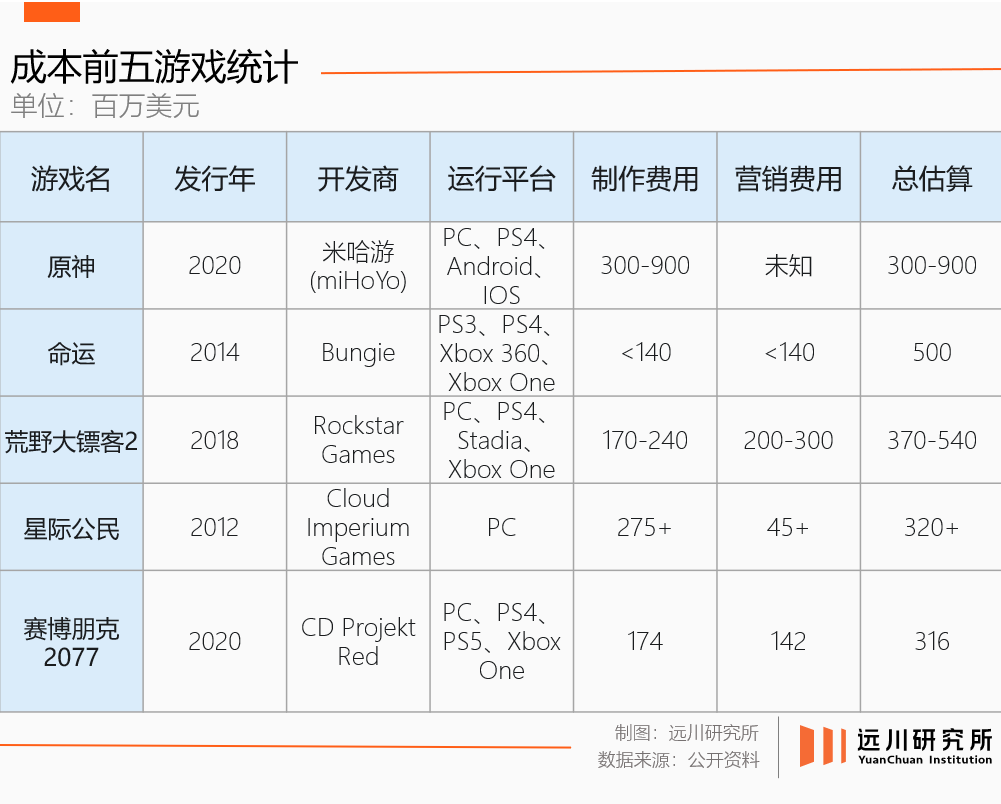

截至2020年,全球游戏开发成本的前五十里没有移动游戏,但原神改变了这一点。

即便考虑通胀,《原神》依旧是全世界成本最高的游戏,9亿美元的开发成本是《荒野大镖客2》和《命运》的近1.5倍。作为对比,《黑神话·悟空》开发成本“只有”7000万美元左右[2]。

在两方面成本双双上涨的情况下,《原神》需要足够大的市场,才能消化高昂的开发成本,并维持相对可观的利润率。这很可能是米哈游决定跨端开发的原因之一。

虽然国内的PC/主机市场规模远不及手机,但对游戏开发商来说,前者有一个无法撼动的结构性优势:低廉的“筛选成本”。

手机是个刚需消费品,因而开发商需要从约等于人口总数的手机用户中“筛选”出受众,接着“筛选”出愿意花钱的玩家,然后进一步“筛选”出愿意花大钱的玩家。

每一次“筛选”的过程都是不菲的投入。《原神》上市前一年,副总裁姚晓光曾披露,中国游戏用户的付费渗透率约6.5%[3]。

但Steam这类平台和PS5这类硬件对应的功能极其明确——没有人会买一台PS5放在客厅里观赏。因此,平台和硬件开发商,实际上帮游戏开发商“筛选”出了有支付能力和意愿的群体。

另一方面,PC市场虽然基数低,但过去几年的增长速度,大幅度跑赢了同期的手机游戏市场。

按照Newzoo的统计,2020-2024五年间,全球PC游戏的复合年均增长率为3.88%,高于移动端的1.43%和主机端的-1.22%。根据Canalys的口径,2024年Q4,全球PC市场已经实现了连续五个季度的稳健增长。

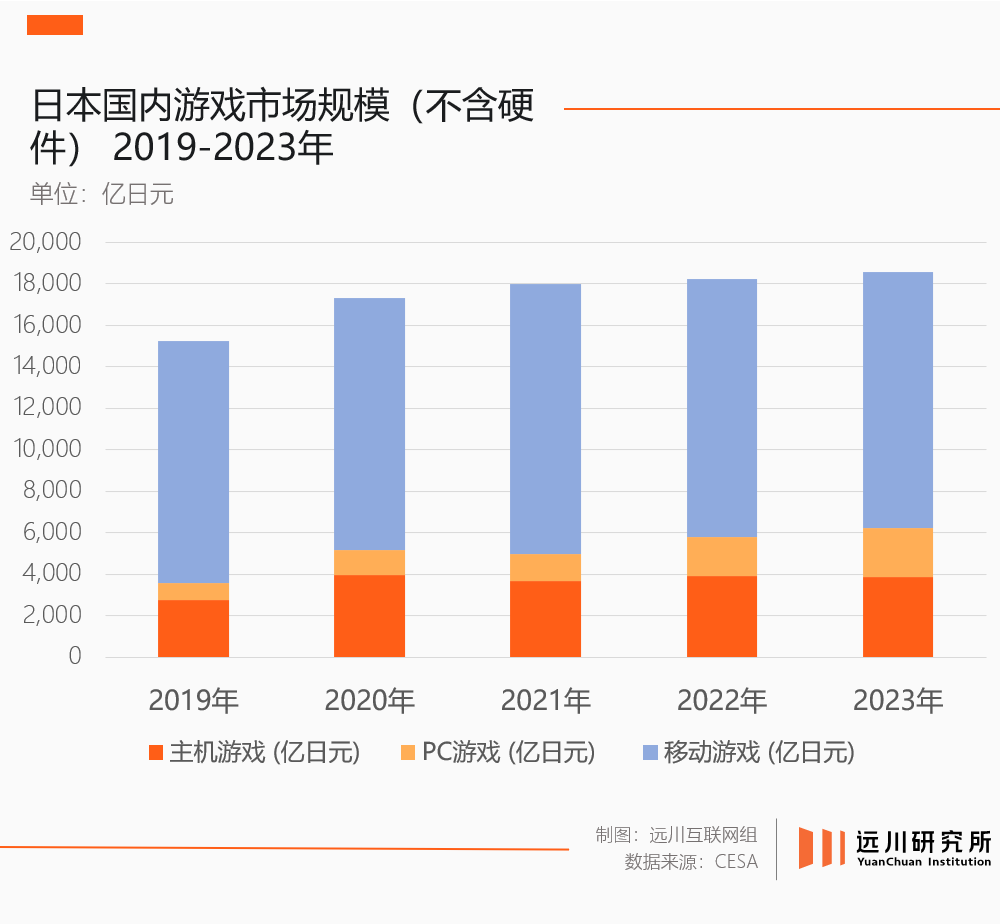

号称最不关心PC的日本市场,居然也连续四年稳定增长。这种情况下,再冷漠的开发商也抗拒不了PC的诱惑。

这种情况下,只要PC/主机市场的预期收入,能够覆盖新增的开发成本,对游戏公司来说就是一笔划算的账。

同时,米哈游将手机游戏中“玩家持续付费”的经营思路,成功迁移到了桌面端,极大拉高了单个玩家的购买力上限。

2023财年,PlayStation畅销榜前十的游戏为索尼创造了150亿美元的游戏收入,《原神》位列其中。按照机构的估算,《原神》在桌面端的收入高于大本营移动端。

事实证明,米哈游“多端互通”的策略,成功吃到了移动端和桌面端两头的好处。有了榜样作为模范,“我行我上”的想法就会开始蔓延。

明确的成功打动了大批VC、游戏公司和制作人。《原神》上线两年之后,“多端互通”的研发思路迅速扩散,成为产业界的共识。

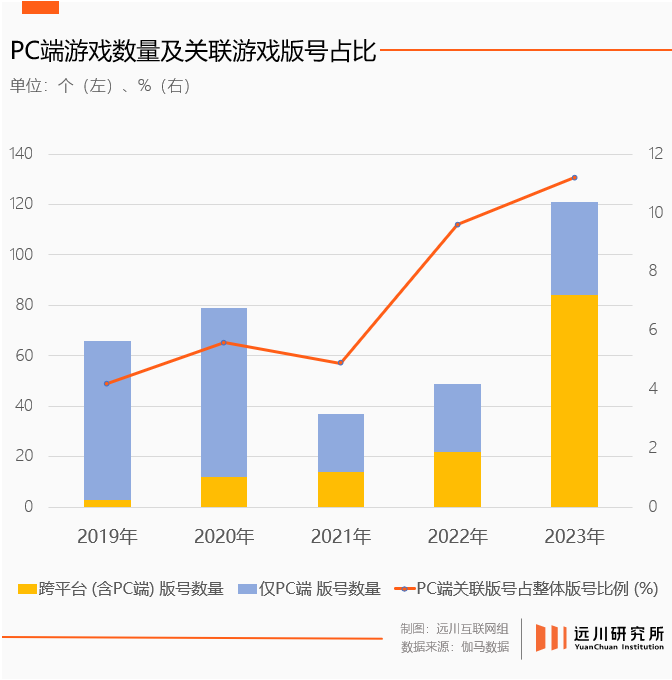

2021-2023年,跨端游戏的版号占比和数量也迎来了连续三年的增长。整个多端互通游戏的市场收入,相比2019年整整翻了十倍。

头部大厂自然不能免俗,腾讯投资琳琅天上工作室,《三角洲行动》一部游戏单季度的双端营收就超过10亿,PC端流水分布和ARPU甚至表现更优秀。

而网易的财报里,跨端的《永劫无间》、《逆水寒》和《燕云十六声》拎出来就是兵。

上能挣钱,下能救命,没有厂商想错过跨端。但是进入的门槛到底有多高,只有从业者才明白。

一是技术上,跨端意味着不同终端都至少有合格的表现,这是对游戏开发商的研发与项目管理能力的一场大考。

更高规格的图形效果,意味着开发难度的几何倍增,把电脑和主机才跑得动的画面塞进手机,难度约等于把大象塞进冰箱。

个中艰险远比看上去更甚。在去年,动视公司在把旗下客户端大作《使命召唤:战区》移植到手机上时,就出现了成批的事故。动视公司的年纪约等于现代电子游戏产业,但依旧像新手一样陷进卡顿、掉帧和发热的陷阱里。

国内厂商也不甘落后,叠纸游戏用《无限暖暖》贡献了一个反面教材:为了更好的图形表现,叠纸在游戏开发过程中升级引擎,结果《无限暖暖》在移动端的图形表现和桌面端差别过大,和口碑一起飘摇的还有收入预期。

网易这种久经考验的大厂,也在《燕云十六声》上栽过跟头——因为测试期间移动端表现欠佳,被迫推迟了上线的时间。

“PC和主机保证上限,移动端做基础引导”一度是跨端游戏的金科玉律,但跃升的技术难度带给行业更常见的问题是“一根筋,两头堵”。

二是开发规模上,跨端要求的是开发、优化、运维团队规模的共同倍增。而并非所有公司都能适应成本的迅速扩张。

由于不同硬件的架构差异,一个游戏在PC和移动端长得可以一模一样,但背后的工作流重合率远比想象中低。这也就导致了游戏公司的人员规模,和跨端游戏的数量一起膨胀。

根据推算,米哈游在《原神》上投入的员工规模在21年就超过了1000人,作为对比,一口气推进《巫师1重置版》、《赛博朋克2077》续作、《巫师》衍生游戏“天狼星计划”和《巫师4》在内的CPDR公司,2024年全部员工数量也就是1200人上下。

按照米哈游创始人刘伟的说法[4]:“每做一个稳定内容,都是有一条明确管线的,从第一天开始干什么,到半年后生产完如何验收,中间环节都有着明确的进度与标准。”

这也是为什么,在21-22年游戏引擎换代升级、游戏技术门槛下降的情况下,游戏行业的成本依旧在水涨船高:大型游戏开发的难点并非技术,而是不同环节有效组织的项目管理。一旦开发流程与预期出现偏差,很容易出现成本失控。

一个成熟的游戏厂商,即便能够处理复杂但复杂的工作流,也未必能快速催熟一批全新的项目管线。管理三十个人的团队和管理十个人的团队相比,难度相差不是三倍,而是十倍,这是没有写进财报里的风险敞口。

除此之外,跨端也拉长了游戏初试的开发和运营周期,按照腾讯副总裁马晓轶的口径,2013年,12个月可以开发一款游戏,但现在则最少需要24-36个月[5]。

成本、周期和规模一同走高,无限度拉高了产品的失败概率,和失败代价。

在20年之前,用上百人的工作室体量,拉上千万投资去做游戏已经算豪赌,但在《原神》掀起的跨端大潮面前,这份规模和手笔只能算作勤俭节约。

纸上看起来都是划算的账,但游戏开发商在揽瓷器活之前,恐怕也得扪心自问,自己手里有没有那个金刚钻。

跟随跨端游戏一起浮上台面的,是游戏领域最成功的商业模型:服务型游戏(Game as a Service,GaaS)。这是一个被育碧提出的理念,旨在把已经发布的游戏变成一个持续更新的服务,用已经验证过的消费内容反复汲取利润。

米哈游显然深谙其道,将《原神》定义成更新周期为42天的长期服务。2021财年前三季度,持续更新的《GTAOL》给母公司Take-Two带来了16.5亿美元的收入,而游戏本体的销售只有8.9亿美元。

用工业化方式稳定更新的结果,是《原神》和《GTAOL》发布以来始终挂在各端流水榜单前列,代价是整个米哈游公司在过去五年只有三款新游戏发布,而R星干脆让玩家等了十二年《GTA6》,还没有等到。

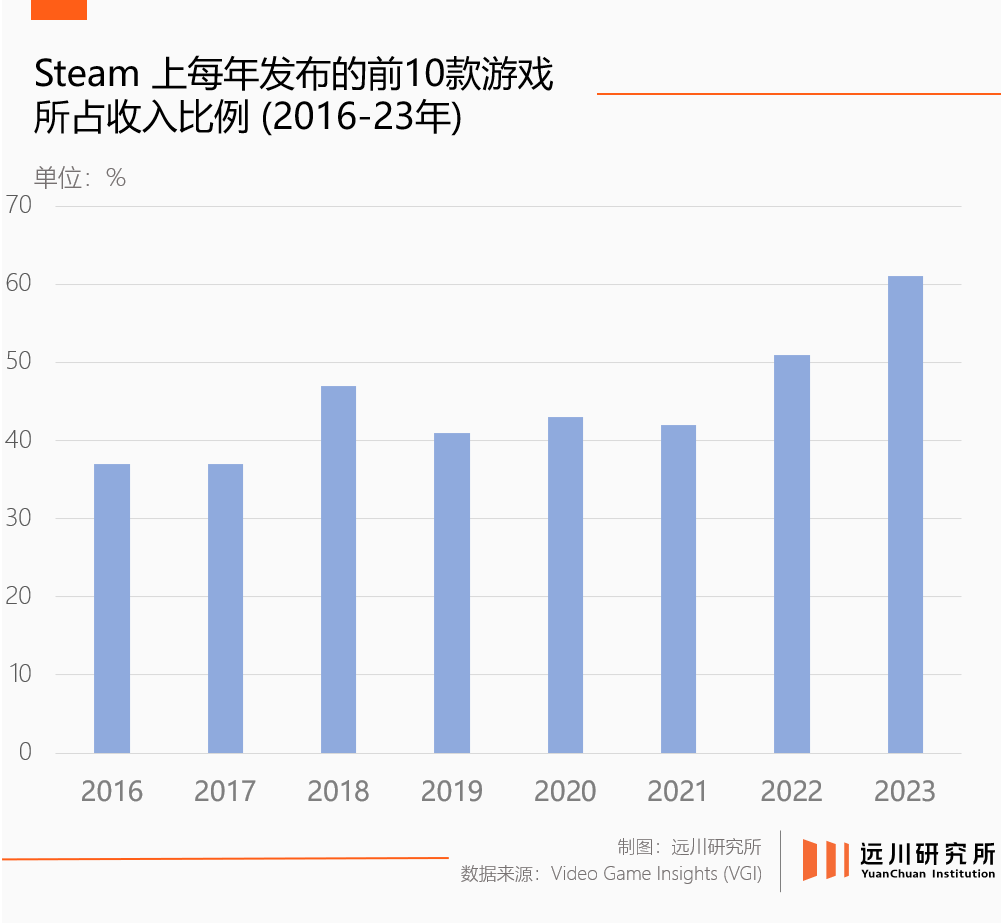

赢一次就要一直赢的背后,是游戏的长青化,更是新游戏竞争压力的一路走高。

2016年,Eric Barone独自一人开发出了《星露谷物语》,在没有买量和宣发的情况下卖出了4000万份,用非标准化的才华大获成功成为行业里备受追捧的传奇。

九年过去了,初心没变的独游制作人们把Steam游戏数量冲上高点,同时又满头问号地发现,销售额超过10万美元的游戏比16年反而少了150部。

突围的新产品越少,行业就越倾向于固化和集中。在中国,腾讯和网易去年的游戏产值占据整个行业的86%。按照点点数据的口径,2024年,移动游戏领域top50的作品吃掉了七成以上的份额。

一面是新游戏连年高涨的立项成本,一面是见顶在即的整体收入,市场的风险传递全端。

在这个意义上,跨端的流行,恰好是头部公司对于整个行业现实的反馈,毕竟给有希望赚钱的游戏多一条腿,比多一个游戏更安全。

在游戏行业,创意和才华总能来日方长,但是抗风险的能力却愈发稀缺。这也是跨端背后,真正的游戏规则:当非标准化的奇迹远离,行业会重新向确定性强的地方聚拢。

动荡的时候,钱和人一样,都会自动寻找安全的地方。

如果游戏不是一门稳定的生意,那就反复集中消费的确定性,最终利润会重新聚集到行业巨头的手里。这是过去四年里,多端这个这个始于技术的故事真正的尾声。

A股上市公司吉比特的董事长卢竑岩,在去年的临时股东会上直抒胸臆,称自己有一种“卷透了的迷茫”,在卷成本、卷流量、卷降价都到头之后的疲倦——每一个增长引擎都比想象中更快的燃尽了[6]。

跨端撑住了游戏行业,但没人知道可以撑多久。在多端的潜能耗尽之前,游戏行业还需要下一个安全词。

参考资料

[1] 马化腾年会讲话:去年「降本增效」落实不错,IEG“非常争气”,管理无功便是过,游戏陀螺

[2] 开发成本最高电子游戏列表,维基百科统计

[3] 腾讯姚晓光:为什么我们要做国产自研游戏,手游那点事

[4] 年轻公司如何创造幻想世界?米哈游:中国风、工业化与热爱,澎湃新闻

[5] 对话腾讯马晓轶:没有外界认为的“焦虑”,不走人海战术,游戏可以干一辈子,游戏葡萄

[6] 吉比特临时股东会会议发言纪要